小諸城址・懐古園

Komoro Castle Ruins - Kaiko-en Park

Komoro Castle Ruins - Kaiko-en Park

明治4年(1871年)の廃藩置県で廃城となった小諸城は、その後、小諸藩の元藩士らによって明治政府から買い戻され、大正15年(1926年)には、明治神宮の森や日比谷公園等の植栽設計も手掛けた本多静六により、小諸城址懐古園として近代的な公園に生まれ変わりました。日本さくら名所100選、日本の歴史公園100選にも選定されています。

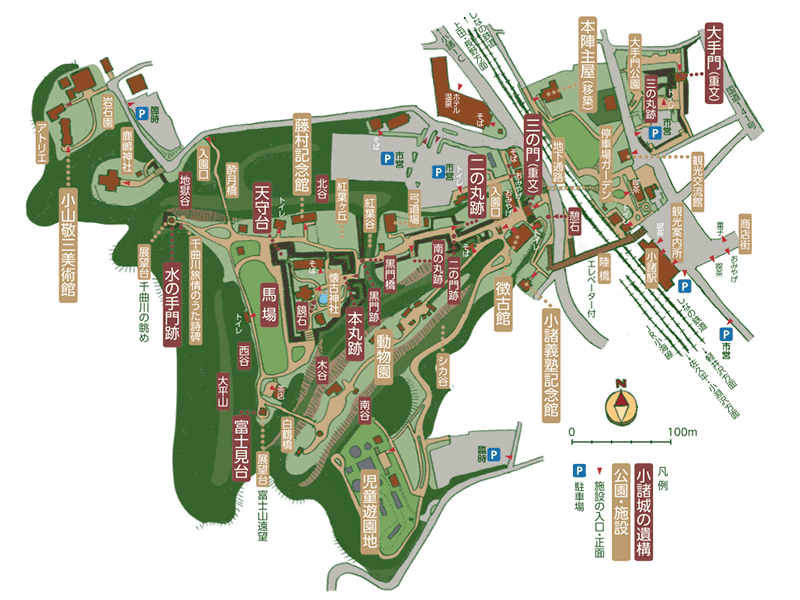

懐古園内や周辺エリアでは、四季折々の美しい情景のなかに小諸城の面影を堪能できるばかりでなく、美術館や記念館、動物園や遊園地もお楽しみいただけます。

・日本100名城 ・日本さくら名所100選 ・日本の歴史公園100選

大人・ひとり 500円、中学生以下・ひとり 200円

※下の施設全てをご覧いただけます

※団体(20名以上)の場合、大人・ひとり 400円、中学生以下・ひとり 150円

大人・ひとり 300円、中学生以下・ひとり 100円

※下の施設がご覧いただけます。

大人・ひとり 200円、中学生以下・ひとり 100円

資料館ごとの窓口において単独券をお求め下さい。

1台12時間以内 1,500円

1台12時間以内 500円

1台12時間以内 200円

※12時間を超えるごとに上の金額が加算されます。

| ペット | 懐古園内は可、動物園・遊園地は不可 |

|---|---|

| 自転車 | 乗車は不可 |

| 車いすの貸し出し | 懐古園事務所 |

| 人力車の受付 | 三の門前 ※要予約 |

| 御朱印販売場所 | 懐古神社社務所 |

| 御城印販売場所 | 懐古神社社務所・徴古館 |

| 100名城スタンプ | 懐古園事務所前 |

| 観光ガイド | 要予約 0267-22-0568(小諸市観光案内所) |

住所:長野県小諸市丁311

電話:0267-22-0296

小諸市サイト「懐古園」

休園日:12~3月中旬は水曜日定休、年末年始(12月29日~1月3日)

開園時間:9:00~17:00(徴古館、藤村記念館、小山敬三美術館、冬季は16:30まで。最終入館は16:00。小諸義塾記念館は冬季閉館。)

動物園 9:30~16:30

遊園地 9:30~16:30(令和5年度・冬季は土日祝日のみ、10時~16時(※券売機は15時終了)開園。年末年始、雨天、荒天は休園)