小諸市重要無形民俗文化財 健速神社例大祭(祇園祭)

— 小諸に夏の訪れを告げる、江戸時代以前より伝わる祇園信仰と200年以上継承される六角神輿 —

長野県小諸市に伝わる「健速神社の祇園祭」は、「小諸の祇園」として親しまれる伝統行事です。勇壮な神輿練りを中心とした祭り、五穀豊穣と無病息災を願い、長年にわたり受け継がれてきました。

人々の祈りと先人の想いが息づくこの祭は、小諸の夏を象徴する伝統行事・文化として、今も未来へと伝えられていきます。

▲ 最初の見どころ「石段下り」 健速神社にて

▲ 神社の石段を駆け下りる神輿

祇園祭は、貞観11年(869年)、日本各地に疫病が流行した際に、平安京において祇園の神を祀り、御霊会(怨霊による災いを鎮めるための儀礼)を執り行ったことが起源とされています。

その後、各地に広まり、日本全国で祇園祭が行われるようになりました。

祇園の神とは、英雄神である須佐之男命(スサノオノミコト)を指し、さらにインドの祇園精舎を守護する神・牛頭天王と習合し、同一視されるようになりました。

▲ 健速神社拝殿からの出輿の様子

▲ 明治時代の祇園祭りの様子

奈良・平安時代、東国の小諸には、一級国道である東山道が通り、この地に清水の駅(うまや)が設けられたことで、人や文化、そして信仰が盛んに流入し、町は大いに栄えました。いつの頃からか、東山道の脇道を登った田町宮の窪(通称「一本松」)に祠が祀られ、「祇園の宮」と称されて、多くの人々の信仰を集めてまいりました。当時の「まつり」は政治(まつりごと)そのものであり、領主などの実力者は人々の心をつかみ、地域の安寧を図るために祭礼を庇護することが通例でした。小諸における最古のまつりの庇護者は、平安時代よりこの地を治めていた「小室(小諸)氏」であったと考えられます。とりわけ、平安末から鎌倉時代にかけて頭角を現した小室太郎光兼は、木曽義仲や源頼朝の配下として活躍し、『吾妻鏡』や『源平盛衰記』にもその名を残しています。これは文献上における「小諸」の初見でもあります。

文明五年(1473年)

小室氏を滅ぼした大井氏はその後を継ぎ、先代の伊賀守を襲名。お旅所を古宿に設け、祇園祭をより一層庇護し、祭礼の発展に寄与しました。

天正18年(1590年)

小諸に入封し初代小諸藩主となった仙石権兵衛秀久は、「祇園の宮」を深く崇敬し、たびたび参拝されたと伝えられています。参拝の際に通った坂道は「権兵衛坂」と名付けられ、現在もその名が地名として残っています。また、年に一度の祇園祭にも祭料を供え、祭礼を手厚く庇護しました。

その後も松平氏から牧野氏に至る歴代の藩主が祇園祭を守り伝え、政治(まつりごと)の一環として取り入れることで、領内の安寧と秩序の維持に努めました。

延宝3年(1675年)

前領主の苛政に苦しんだ領民は、宮の窪から現在地へ神社を遷座し、神輿も白木の四角から瑞祥を表す六角へと改め、「祇園の宮」と称するようになりました。

文化8年(1811年)

町内の寄付により現在の神輿が新調され、同年「ささら踊り」とともに小諸城内へ練り込み、城主の礼を受けるまでに発展しました。この時代、祇園祭は「城祭(じょうさい)」とも呼ばれ、庶民の祭として一層の賑わいを見せたと伝えられています。

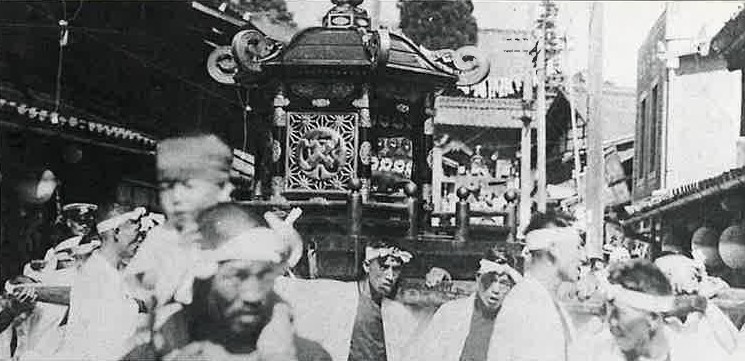

▲ 昭和初期の例大祭の様子 本町にて

明治元年(1868年)の神仏混合禁止令に伴い、祇園の宮が健速須佐之男命(タケハヤスサノオノミコト)にちなみ「健速神社」と名を変えた後も、祭は隆盛を続けました。島崎藤村も『千曲川のスケッチ』の中でこの祭を「十三日の祇園」として描写しており、歴史を物語る貴重な記録として残されています。

▲ 『千曲川のスケッチ』表紙(島崎藤村著)

【千曲川のスケッチ 十三日の祇園より抜粋】

「ヨイヨ。ヨイヨ」 と掛声して、重い御輿が担がれて来た。狭い往来の真中で、時々御輿は臼の上に置かれる。血気な連中はその周囲に取付いて、ぐるぐる廻したり、手を揚げて叫んだりする。壮んな歓呼の中に、復た御輿は担がれて行った。一種の調律は見物の身に流れ伝わった。私は戻りがけに子供まで同じ足拍子で歩いているのを見た。

▲ 大正時代の健速神輿の例大祭風景

健速神社の祇園祭では、古くから御神輿とならんで「ささら踊り」が行われてきました。「ささら踊り」は、中世から始まり、江戸時代には全盛を極めたといわれています。早乙女の田植えの様子を表現している豊穣を願う踊りで、健速神社の祭礼行事として神輿と共に本町・田町・六供の3区で伝承されてきました。昭和48年に小諸市の重要無形文化財に指定されています。行列は裃姿の役人、続いて神官、神馬、町役人、獅子、囃子方、早乙女、獅子、町役人の順で、「ささら」という竹片を束ねた リズム楽器を鳴らながら、唄に合わせて踊り歩きます。

▲ 明治元年まで続けられた健速神社祭典古風神式としておこなわれた笹良(ささら)御田植神式の図 “あふ天王の四つの柱は白銀でなかは黄金で光かがやく”と歌いながら踊りました

▲ 大正時代に披露されたささら踊り 現在の小諸商業高校のグラウンドにて

▲ 平成30年大手門公園落成式で披露されたささら踊り

6月30日午後11時、祇園の幕開けを前に健速神社拝殿で、夏を無事に過ごすことができるよう願い執り行われる神事です。

▲ 夏越の祓い(現在)の様子

7月1日午前0時から、御神輿が通る田町・六供・本町・大手の順に、八丁しめ張りを行う行事です。五色の紙垂がつけられたしめ縄の先端に笹のついた棒を取り付けていきます。しめ縄を張った区内は、祭りが終わるまでの期間神輿の通る場所として、氏子の安泰を守る、神聖な地となります。

▲ 昭和40年代のしめ張りの様子

しめ張りに続き、神社拝殿にて、五穀豊穣や、疫病退散を祈念して執り行われる神事です。祇園の祭始めの奉告の祝詞が神主によって奏上されます。

「虫祭り・風祭」の神事の終了後、六供古宿にある大井伊賀守の墳墓の参拝を行います。大井伊賀守は室町・戦国時代の武将で、小諸に祇園を精力的に広めた領主の1人です。伊賀守の墳墓前で祇園の始まりの報告を行い、いよいよ夏の祇園の幕開けとなります。

▲ 昭和40年代の大井伊賀守の墓参拝

▲ 現在の大井伊賀守の墓参拝

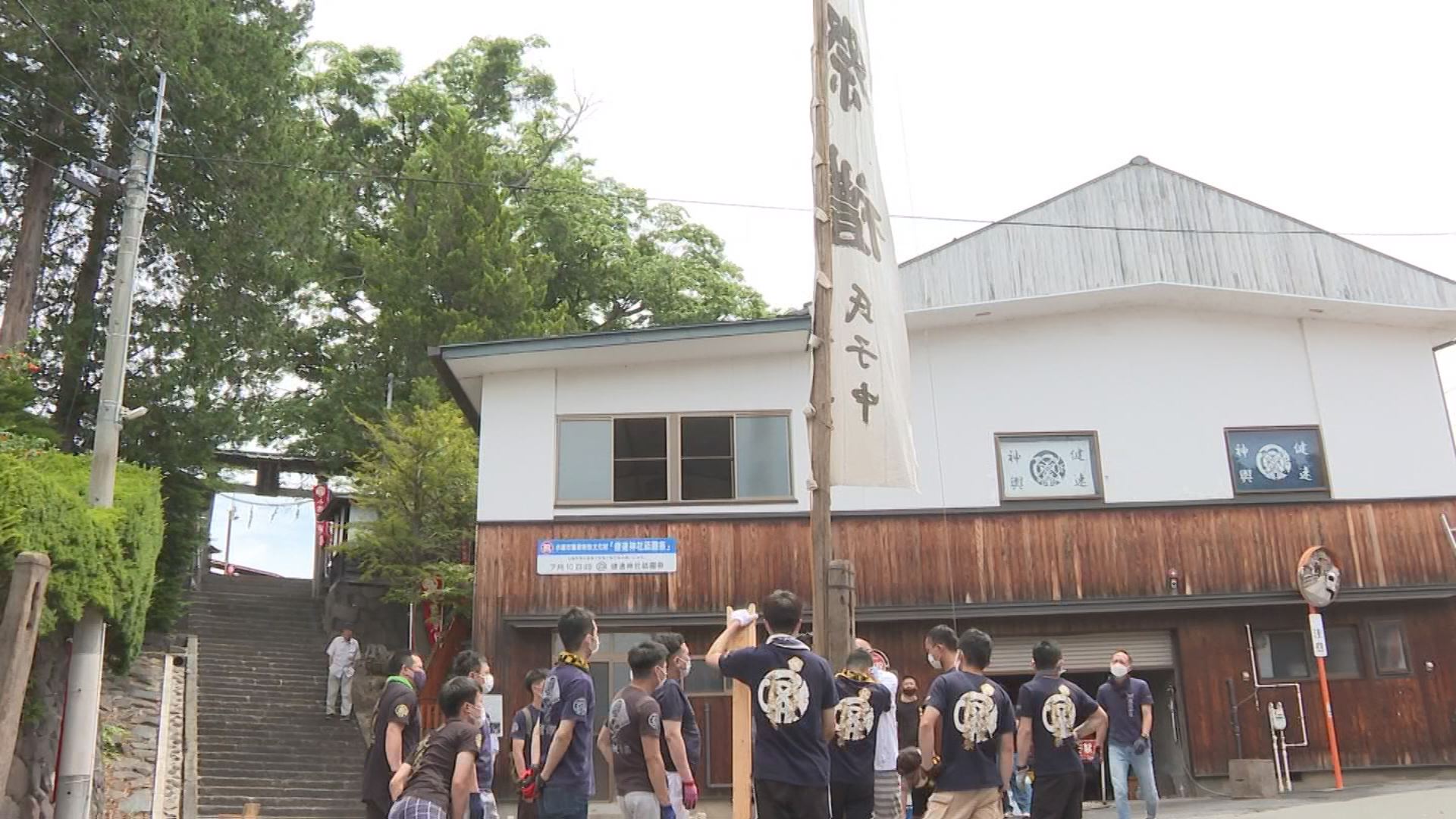

例大祭の前日、早朝、御神輿を担ぐ若者たちがお旅所として、巡幸中に神輿を納める仮宮を作ります。仮宮を作ると、神社の前に、祭りを知らせるのぼりを立てます。

▲ 仮宮たての様子

▲ のぼり立ての様子

例大祭前日、夜、神社にて、氏子たちの無病息災を祈願して執り行われる神事となります。そして、境内では鉄釜で湯を沸かし、湯立ての神事が行われます。

▲ 昭和40年代の宵祭りの様子

▲ 現在の宵祭りの様子

例大祭当日、神輿神事直前に、神社拝殿にて、地域の小学生の女の子が浦安の舞を奉納します。

▲ 昭和10年の浦安の舞の様子

▲ 現在の浦安の舞の様子

例大祭当日、午前11時過ぎに、神社拝殿にて、神輿係が揃い、神主によって祝詞が上げられ、祭神として祭られているスサノオノミコトのご神体が御神輿に遷されることから神輿神事がはじまります。御神輿は、正午に神社を出た後、小諸市の本町通りを通って、市の中心街、相生町通りを巡幸します。その後本町通りに戻り、氏子の住む地区、田町、六供、本町の順に、顔見せを行います。顔見せを終えた後は小諸駅前、大手を巡幸し、氏子の住む田町、六供を再び巡幸。本町通り2箇所での「水掛神事」、巡幸を経て、祭り最大の見せ場「渡し台神事」を大手門公園にて行い、午後9時ごろ仮宮に納められます。

▲ 昭和初期の神輿巡幸の様子

▲ 現在の神輿巡幸の様子

例大祭翌日、烏帽子と長袴に身を包んだ、地域の男の子たちによって、7月1日に区内に張られたしめ縄が、次々と切りあげられていきます。これで、夏の祇園祭の一連の神事・行事は全て終了となります。

▲ 昭和初期のしめ縄切り

▲ 現在のしめ縄切り

御神輿は正午に健速神社を出発し、氏子の地区での顔見せ、小諸駅前や大手の巡幸、本町通りでの「水掛神事」を経て、クライマックスの「渡し台神事」が大手門公園で行われ、午後9時頃に仮宮へ納められます。主な見どころをご案内します。

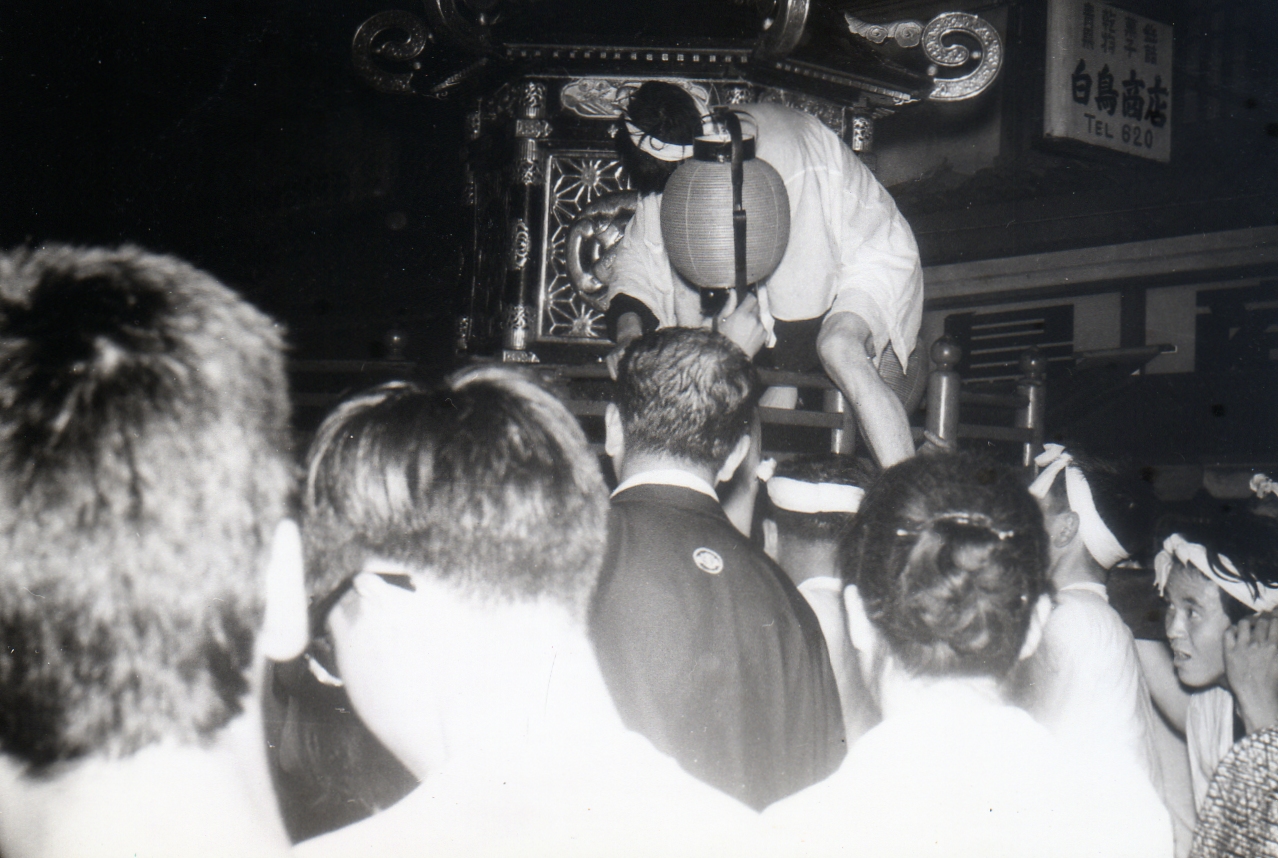

「宮出し」は、神社拝殿にて、これから行われる神輿の巡行に向けて、眠っている神様を呼び起こすために行われる大事な儀式です。神輿係副総代3人が乗った神輿を、担ぎ手となる神輿係が左回りに動かしていきます。神輿係たちの掛け声の勇ましさと、徐々に勢いを増していく神輿、誰もが胸躍らせる瞬間です。「石段下り」では、類まれなる大きさと重量を誇る神輿が瞬く間に石段を下り降りる様が圧巻です。

▲ 宮出しの様子 神輿係副総代3人が乗った神輿を、担ぎ手となる神輿係が左回りに動かしていきます。

▲ 昭和初期の階段下りの様子

小諸駅前・大手には、かつて、本町・田町・六供、3区の氏神でもある鹿嶋神社がありました。鹿嶋神社が駅前にあった頃は、神輿を担いで参拝していた歴史もあります。鹿嶋神社が現在の懐古園の入り口へ遷ってからも、神社改修などの節目には、神輿を担いで参拝をしてきました。小諸駅前や大手鹿嶋町での神輿巡幸は、その名残から行われているもので、ここでは、氏子以外の子どもも神輿に乗せることができます。

▲ 子ども乗せの様子

本町通りの2ヶ所で行われるのが、五穀豊穣を願う「水掛神事」です。臼の上に下ろされた神輿に、1回目は総代が乗り、副総代が水をかけ、担ぎ手たちが左回りにぐるぐる回します。2回目は副総代が上に乗り、総代が水をかけていきます。その昔、旱魃の時には、雨乞いに神輿を担ぎ出し、神社前の中沢川をせき止めて川の中を練り歩き、雨が降るまでほおって置いたと伝えられています。「水掛神事」は、恵みの雨を天に祈る、雨乞いの名残の行事として行われているものです。水を浴びてぐるぐると回るその様子は毎年見る人を魅了しています。

▲ 現在の水掛神事

▲ 昭和初期の水掛神事

本祭典最後の見せ場として行われるのが、「渡し台神事」です。延宝3年(1675年)から、昭和35年(1960年)まで、285年間に渡って行われてきた、神輿引渡しの儀の名残の行事です。かつては日中担いだ神輿を、夜の間、隣接する市町側の担ぎ手に貸すために、神輿の引渡しが行われていました。当時の若者たちは、いつまでの担いでいたい一心で、幾度も往復しては、引渡しを渋っていたといいます。昭和36年に市町側への神輿引渡しの儀がなくなっても、当時の名残で渡し台の前での神事のみが行われ、平成30年に現在の大手門公園へ神事が移されました。神事では、総代が台の上で待ち構える中で、思わせぶりに近づきながら逃げていく神輿。時代が変わっても、若者たちの気持ちは同じです。その駆け引きと圧倒的な迫力に、観客の誰もが引き込まれています。

▲ 渡し台神事の様子 神輿は神輿係総代が上る台(写真左側)にめがけて突っ込んでいく。

渡し台神事が終わると、神輿係たちは、神輿と担ぎ棒をつないでいた綱を全て切りながら、仮宮へと向かっていきます。掛け声も「ヨイヨイ」から「ヨイトヨイト」に変わります。神輿係たちは、最後の力を振り絞りながら、何も固定されていない神輿をゆっくりと仮宮へと運んでいきます。完全に担ぎ棒と切り離された神輿は、本町の仮宮に納められ、長い本祭典の一日も終わりになります。切られた神輿綱は、子宝祈願や安産、また健康祈願のお守りにもなると言われています。祭り終了後には、ご利益にあやかろうと集まった人たちへ、神輿綱が撒かれます。

▲ 仮宮に神輿を収めた様子

▲ 昭和40年代の神輿と神輿と担ぎ棒をつないでいた綱を切る様子

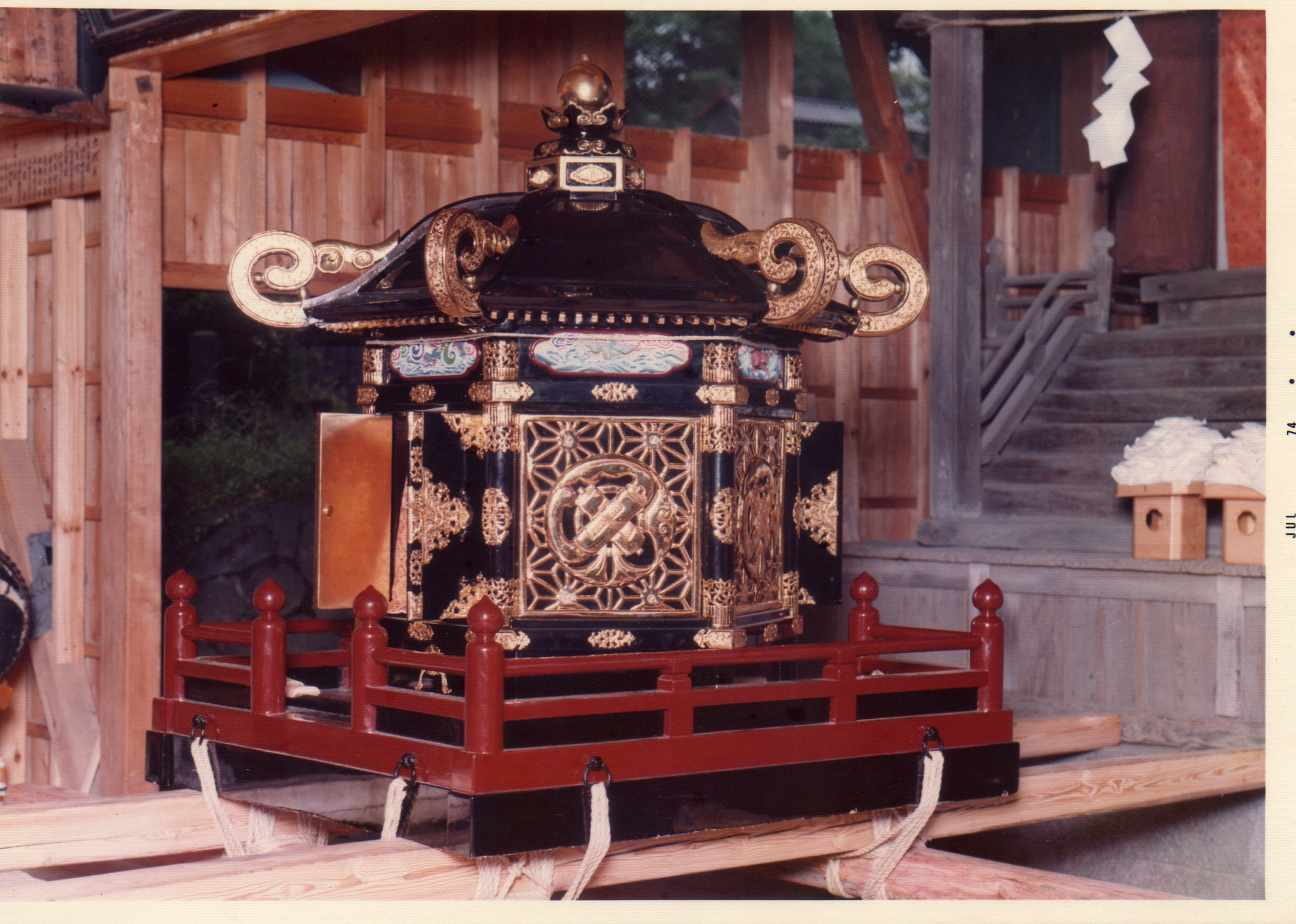

延宝3年(1675年)の頃に、現在の健速神社の地へ祇園の宮が遷された際に、それまで白木の四角神輿だったものが六角神輿に変わり、その後、文化8年(1811年)に町内の寄付を募り、新調した神輿が、今日まで継承されている御神輿となります。他にはない、縁起の良い、亀甲模様をした六角神輿には、龍や朱雀、こま犬が彫られた立派な彫刻が彫られ、胴の部分には祇園守紋と麻の葉模が彫られています。総ケヤキ作りでうるし塗りの格式高い健速六角神輿は、姿形そのものが、見る人をひきつけてやみません。御神輿は城主の上覧を受けるなど、庶民の祭りとして賑わいを極めていきました。御神輿の構造は、分解・組み立てができ、胴締めに適合できるよう、「ほぞ」と「蟻組み」の手法を工夫して作られています。釘は一本も使わず、神輿の胴締めから全て、麻の縄を用いています。麻の縄で固定することで、伸縮性が生まれ、上下・左右、どんなに激しく動いても壊れることはありません。昔の人の知恵から生まれた伝統の技法です。御神輿の重さは実に500キロを超える立派なものです。祭りの前日には、神輿と担ぎ棒を縛る作業が神輿係によって行われます。

▲ 現在の神輿は200年以上継承されたものです。

祭の特徴は終日に渡り繰り広げられる神輿練り、御神輿を担ぐのは、神社の氏子である本町・田町・六供の若者です。かつては、商人の多かった本町がスポンサーになり、田町と六供の神輿係24人で担いでいましたが、戦後は本町からも加わり、各区12人ずつ選ばれた36人の男たちが担いでいます。神輿係は例大祭前日には、神輿と担ぎ棒を縛る作業や仮宮造りを行い、例大祭当日は、清めの湯により、身を清め、御神輿を担ぎます。神輿係は交代なしで一日中神輿を担ぎあげ、終日に渡って繰り広げられる神輿練りの勇ましさは圧巻そのもので、今も昔も変わらずに、人々を魅了し続けています。

▲ 神輿係の様子

令和7年度小諸市市民活動促進事業補助金活用事業

制作協力・監修:小諸健速会

写真提供:日高慎一郎氏、橋詰剛氏、株式会社コミュニティテレビこもろ